Informatiker Och: Ein Affront für jeden

Linguisten

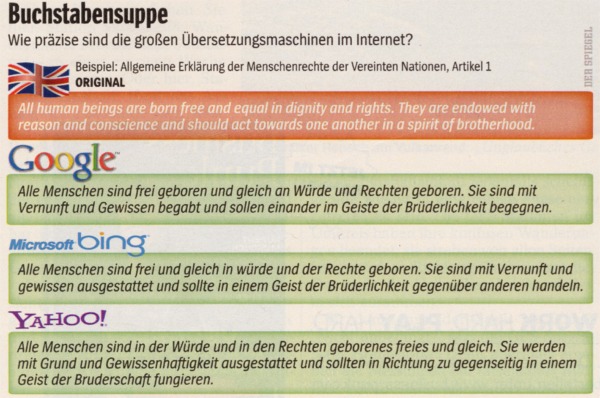

Ein deutscher Forscher hat eines der

ersten alltagstauglichen Übersetzungsprogramme entwickelt. Brachiale

Rechenkraft verhilft der Google-Software zu verblüffend guten Ergebnissen.

Es ist ein gutes Zeichen, wenn der Schöpfer

einer Software diese auch endlich selbst benutzt. In Japan war Franz Och jüngst

auf Reisen. Im Restaurant zückte er sein Handy und entschlüsselte die

Speisekarte. Auch Lokalnachrichten las er ohne Mühe. Denn die Übersetzungen

erhielt er in Sekunden.

Seit

sechs Jahren entwickelt der 38-Jährige im Google-Hauptquartier

im kalifornischen Mountain View das Übersetzungsprogramm "Google Translate",

"und bislang habe ich es eigentlich nie wirklich selbst benutzt", räumt

Och ein. Doch nun der Sinneswandel: "Ich bin sehr glücklich über das, was

wir erreicht haben."

Der Deutsche ist der heimliche Star einer

Software-Branche, die kein geringeres Ziel hat, als die globalen Sprachbarrieren

einzureißen. Och ringt für Google mit Schachtelsätzen, Konjunktiven und

Hilfsverben. Das Resultat ist ein Affront für jeden Linguisten. Denn nicht

Sprach-Know-how, sondern brachiale Rechenkraft erlaubt die maschinelle

Dolmetscherei.

52 Sprachen beherrscht das System bereits. Die

Datenbanken für 296 weitere sind gleichsam im Rohbau. Unter ihnen finden sich

Exoten wie Sardisch, Westfriesisch oder Zulu.

"Maschinelle Übersetzung ist auf einer

neuen Stufe angekommen"

Komplette Internetseiten, Diplomarbeiten,

selbst Liebesbriefe übersetzt "Google Translate" im Handumdrehen -

und liefert dabei oftmals verblüffend brauchbare Ergebnisse. Für Google liegt

der Nutzen auf der Hand: Noch mehr Internetsurfer als bislang lassen sich mit

einer derart nützlichen und zudem kostenlosen Anwendung auf die Website der

Firma locken.

"Maschinelle Übersetzung ist auf einer

neuen Stufe angekommen", schwärmt Och, "die Leute setzen unser

Programm inzwischen massiv ein; die Software hat die reale Welt erreicht."

"Was Google hier macht, ist sehr

beeindruckend", bestätigt Alon Lavie von der Carnegie Mellon University in

Pittsburgh. Der Informatiker sieht die gesamte Branche in Bewegung. Der Markt für

Übersetzungssoftware wachse rapide: "Es sind sehr aufregende Zeiten."

Die Epoche der maschinellen Übersetzung ist

angebrochen. Programme wie "Google Translate" weisen den Weg in eine

Zukunft, in der jedermann auf Knopfdruck in fremden Zungen sprechen kann. Das

ultimative Ziel der Sprachtüftler ist eine elektronische Version jenes

Babelfischs, den der britische Autor Douglas Adams in seinem

Science-Fiction-Klassiker "Per Anhalter durch die Galaxis" erfand: Ins

Ohr eingesetzt, übersetzt die blutegelartige Kreatur jede Sprache simultan.

Selbst die krude Poesie der Vogonen kann Romanheld Arthur Dent verstehen.

"Wörter haben häufig mehrere

Bedeutungen, und die Zahl der Kombinationen ist schier unendlich"

So weit haben es die Entwickler in der Realität

zwar noch nicht gebracht. Doch schon gibt es iPhone-Apps wie "Jibbigo",

das gesprochenes Englisch wieselflink ins Spanische übersetzt. Schöpfer der

Software ist Alex Waibel, Informatiker an der Universität Karlsruhe und an der

Carnegie Mellon University. Waibel lässt bereits viele seiner Vorlesungen von

Rechnern simultan übersetzen. Auch an Parlamentsdebatten testete er die Technik

schon.

Dabei

war der Dolmetscher aus dem Computerlabor lange ein kühner Traum. Woher etwa

soll die Maschine wissen, dass beim Englischen "breaking records"

keine Schallplatten zerdeppert werden? In dem Satz "wir treffen uns im

Schloss" wiederum muss die Software die Vokabel "Schloss" mit

"castle" übersetzen und keinesfalls mit "lock" (Türschloss),

was offensichtlich ziemlicher Blödsinn wäre.

Lange Zeit versuchten die Informatiker, den

Programmen derlei Weltwissen über ein komplexes Regelwerk einzubimsen. Doch

selbst bei tadellos formulierten Texten geriet die Software oftmals in fröhliches

Delirieren. Einen "Alptraum" nennt etwa Swamy Viswanathan von der

US-Firma Language Weaver den Versuch, beispielsweise die englische Sprache mit

all ihren Nuancen in Regeln zu pressen. "Wörter haben häufig mehrere

Bedeutungen, und die Zahl der Kombinationen ist schier unendlich", klagt

Viswanathan.

Die Experten von Language Weaver verfolgten

daher schon früh ein anderes Konzept. Sie fütterten ihre Systeme mit unzähligen

Texten aus dem Internet, die bereits mehrsprachig vorlagen. Der Ansatz der

Spezialisten: Fast jeder Satz, jede Phrase ist längst mehrfach übersetzt

worden. Reine Statistik reicht daher aus, um ein Sprachkonstrukt zu entschlüsseln.

2. Teil: Och hat dieses statistische Verfahren

für Google inzwischen perfektioniert

Um etwa das Beispiel "wir treffen uns im

Schloss" zu deuten, fahndet das Programm in seiner Datenbank nach Texten,

in denen "treffen" und "Schloss" nah beieinanderstehen. Dann

durchforstet es die Übersetzungen dieser Texte und findet dort häufig das Wort

"castle". Daher gibt die Maschine "we meet in the castle"

und nicht "we meet in the lock" aus.

Och hat dieses statistische Verfahren für

Google inzwischen perfektioniert. Schon während seiner Promotion spezialisierte

sich der Franke auf Spracherkennung. Danach ging er an die University of

Southern California. Bald interessierte sich das Pentagon für seine Arbeit.

Nach 9/11 wollten die US-Geheimdienstler arabische Zeitungen, Chatrooms und

Websites verschärft kontrollieren.

Doch 2004 lockte Google den Sprachbezwinger

nach Mountain View. Dort kommt Och seither die gewaltige Rechenleistung des

Internetimperiums zugute. Zahlen mag Och nicht nennen. Für viele Sprachpaare

lagern jedoch Billionen Einträge in den Google-Datenbanken. Wichtige Ressourcen

für das Wortarchiv sind etwa die in zahlreiche Sprachen übersetzte Bibel,

Transkripte der Vereinten Nationen oder die 23-sprachigen EU-Dokumente.

Solcherlei "Paralleltexte" sind so

etwas wie der Stein von Rosette des Digitalzeitalters: Das antike Vorbild trägt

dieselbe Inschrift in Griechisch, Demotisch und in Hieroglyphen. 1822 lüftete

der Ägyptologe Jean-Francois Champollion mit ihrer Hilfe das Geheimnis der

Hieroglyphen.

Genauso macht es nun Ochs Software. Die Stärken

des Systems: Ein und derselbe Programmcode funktioniert für alle Sprachen. Es

muss nur genug übersetzter Text vorliegen.

Sawaf kritisiert zudem, dass Ochs System nur

online funktioniert.

Ein Buchstabenfresser als Universaldolmetscher?

Viele Linguisten halten derlei Rechenschiebertricks für Tinnef. "Die

statistische Übersetzung stößt schnell an ihre Grenzen", sagt etwa der

Sprachwissenschaftler Martin Kay von der Stanford University, "der Ansatz

ignoriert die komplexe Struktur von Sprache." Bei der im Deutschen üblichen

Stellung von Vollverb und Hilfsverb etwa versage die Technik. Auch an der

Unterscheidung von Subjekt und Objekt habe sie zu knapsen.

"Für wirklich gute Ergebnisse müssen wir

tiefer in die Sprache eintauchen", sagt auch Hassan Sawaf, Chefentwickler

der US-Software-Schmiede Apptek. Die Firma geht einen Mittelweg. Neben

statistischen Algorithmen nutzt Sawaf auch klassische Grammatikregeln: "Das

verbessert den Satzbau und die Verständlichkeit erheblich."

Sawaf kritisiert zudem, dass Ochs System nur

online funktioniert: "Wer offline arbeitet, kann 'Google Translate'

vergessen." Auch Waibel ist skeptisch. "Stellen Sie sich vor, Sie sind

im Ausland, wollen sich mit einem Verkäufer unterhalten und müssen erst mal

ein Netz suchen und dann auch noch hohe Roaming-Gebühren bezahlen - praktikabel

ist das nicht."

Tatsächlich stellt die Netzabhängigkeit eine

der größten Schwächen der Google-Übersetzungsmaschine dar. Doch die

Kalifornier weichen nicht von ihrem Kurs ab. Schon entwickeln sie eine spezielle

Programmversion mit integrierter Spracherkennung für das hauseigene

Handy-Betriebssystem "Android". Und bald soll es auch möglich sein,

Texte auf Fotos blitzschnell übersetzen zu lassen. So könnte der ortsunkundige

Reisende künftig in China das Schild mit der Aufschrift ablichten - und wüsste

umgehend, dass er sich auf dem Weg nach Peking befindet.

"Wer kein Englisch spricht, kann nur einen

Bruchteil des Internets nutzen"

Eine weitere Gelddruckmaschine für den

Internetgiganten scheint also heranzureifen. Doch Och winkt ab. Wie viele

Google-Mitarbeiter wähnt er sich lieber auf einem Feldzug für Freiheit und

Gleichheit im Netz. "Wer kein Englisch spricht, kann nur einen Bruchteil

des Internets nutzen", sagt er. Es gelte, die Vielfalt allen zugänglich zu

machen.

Ein Indiz für die hehren Absichten des

Programmierers gibt es immerhin. Och und sein Team haben eine Spezialsoftware

entwickelt, mit deren Hilfe Dolmetscher auf eigene Faust Übersetzungen in das

System einspeisen können - und zwar auch für äußerst exotische Idiome wie

die Bantusprache Xhosa, die Sprache der in Japan lebenden Ainu oder die

Inuit-Sprache Inuktitut. Auf diese Weise wollen die Software-Entwickler auch

jenen Zungen Gehör verschaffen, die bereits in Vergessenheit zu geraten drohen.

Der neuseeländische Computeringenieur Te Taka Keegan von der University of

Waikato testete das Programm bereits für die Sprache der Maori. Sechs Monate

verbrachte Keegan kürzlich bei Google, um auszuloten, ob das digitale

Sprachenmirakel aus Mountain View das Idiom der neuseeländischen Ureinwohner

vor dem Verschwinden bewahren könnte. Seine Erfahrungen sind durchweg positiv.

"Die Zahl und Qualität der Maori-Übersetzungen

wächst mit Hilfe dieses Werkzeugs ständig", berichtet Keegan. Ein

digitales Archiv entstehe, das der Sprache erheblichen Auftrieb verleihe.

"Unsere Kinder wachsen in eine digitale

Welt hinein", sagt Keegan. "Nur wenn wir es schaffen, Maori zum Teil

dieser Welt zu machen, wird die Sprache überleben."

__________________________________________________THE BOTTOM LINE________________________________________________________